今年9月10日是第41个教师节,为落实立德树人根本任务,弘扬践行教育家精神,增强广大教师的荣誉感和责任感,进一步发挥典型示范的引领和辐射带动作用,激励广大教职工敬业奉献,积极投身学校事业高质量发展,我校评选表彰了2025年校级教师工作先进集体、优秀教师、优秀教育工作者和师德先进个人。希望全体教职员工以受表彰的先进集体和先进个人为榜样,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,立足本岗,扎实工作,勠力同心,奋楫笃行,为推动我校高水平农业大学建设贡献不竭力量!

王玉,博士研究生,天津农学院农学与资源环境副教授,硕士研究生导师,长期扎根农业科技服务一线,以科技赋能菌菇产业,在助力乡村振兴中展现了高校教师的使命与担当。

她积极响应国家号召,深入推动“科技小院”建设与模式创新。依托学院科研与人才优势,带领团队紧密对接地方农业产业需求,因地制宜发展农业新质生产力。

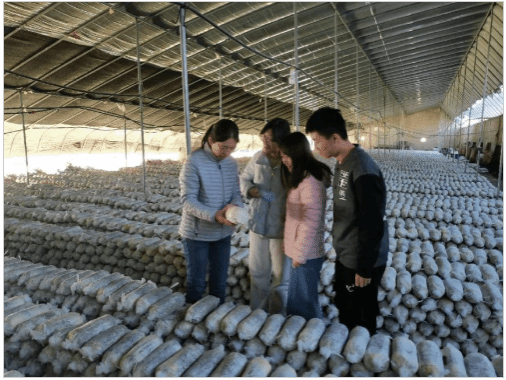

面对菇农反映的“产量低、品质差”等现实问题,她带领科技小院学生现场“把脉问诊”,从菌种筛选、扩繁技术、栽培配方,到出菇管理、温光水气调控、废菌棒资源化利用,提供全链条技术解决方案。她耐心向菇农讲解菌种特性、识别方法和扩繁要点,亲自示范操作,帮助建立标准化菌种培育室,推动香菇产量与品质双提升。

作为食用菌研发中心骨干成员,她不仅服务本地,更远赴对口支援地区甘肃省开展东西部协作。在甘南州、武威市等地,她针对高海拔环境下的灭菌难题、出菇管理等进行技术指导与示范,开展高原食用菌栽培技术培训,成功助推白灵菇等品种在西部的引进与落地,让“小蘑菇”成为农民增收的“致富伞”。

她始终坚持产教融合,以“科技小院+”模式培养知农爱农新型人才。引导学生深入田间地头,与菇农同吃同住同劳动,在解决真问题中锤炼本领,实现人才培养与经济效益双丰收。

王玉老师用专业与热忱赢得了菇农的信任与尊重,以实际行动诠释了服务“三农”的初心。她表示,将继续带领团队扎根乡土,推动现代科技与菌菇产业深度融合,为乡村振兴和农业现代化贡献更多力量。

徐晓燕,博士,天津农学院二级教授,硕士生导师,兼任中国土壤学会理事、中国环境学会重金属污染防治委员会委员、中国乡村振兴研究院智库专家、全国畜牧业绿色低碳科技服务专家、国家重点研发计划项目评审专家、天津市生猪产业体系岗位专家等职务。

在教育教学工作中,她始终坚守立德树人初心,以严谨的治学态度和深厚的学术素养言传身教,深深感染和激励着学生。课堂教学注重理论联系实际,灵活运用多种教学方法,及时融入学科前沿动态和自身科研成果,有效促进学生知识内化和能力转化,多次荣获“毕业论文优秀指导教师”称号。

科研工作中,她主持完成国家重点研发计划子项目、天津市科技计划项目、农业科技成果转化项目等20余项。在《Ecotoxicol Environ Safety》《Sci Total Environ》《农业环境科学学报》《农业工程学报》等期刊发表论文80余篇,获授权专利6项,出版著作2部。她带领团队创新研发出“环境昆虫与微生物联合高效转化有机废弃物技术”,开辟了有机废弃物高值化资源利用新路径。主持完成的“黑水虻高效处理畜禽粪便关键技术及产品研发应用”系统破解了畜禽粪污处理与资源化利用难题,成果经鉴定达到国际领先水平,相关应用获中央电视台《科技苑》栏目30分钟专题报道。她研发的“沼液生态还田种植水稻技术”被农业农村部畜牧兽医司采纳并在全国推广。

作为农业科技工作者,她始终坚持将论文写在祖国大地上,积极推动科技成果转化应用,助力企业破解生产难题。指导建成全国首条全自动化黑水虻处理鸡粪生产线,工艺水平国际领先,技术成果受到美国、加拿大、韩国、新加坡等国内外企业的关注与合作邀请。在天津忠民农资有限公司建立了教授工作站,被企业聘为科技副总。

作为科技特派员,她长期扎根一线,服务农户和企业,构建“企业+科技特派员+核心技术基地+农户”四位一体帮扶模式,在宝坻、西青、蓟州等地推广农业新技术,惠及农户300余户。

池明,研究生导师,扎实工作,履职尽责,分别于2018、2020年度、2024年度工作考核为优秀。

在教学方面,自入职起共承担《设施环境控制技术》《试验设计与统计分析》《生物统计学》和《专业英语》等本科生专业课程,以及《蔬菜栽培与生理》和《高级植物育种技术》等研究生课程。至今指导本科生毕业论文30人,其中2人获“天津农学院优秀论文”。指导大学生创新创业项目4项,其中国家级2项、市级1项,1人获得天津农学院大学生创新创业三等奖。指导研究生共计8人,在读研究生2人,研究生发表文章6篇,1人获 “校园文化节第六届研究生论坛”一等奖。

在科研工作方面,2021年度分别获得天津市结对帮扶困难村优秀驻村干部” 和 “天津市高等学校青年后备人才”称号。主持完成国家自然基金青年项目、天津市教委科研计划项目、天津农学院科研发展基金项目(重点项目),参与国家及省部级项目3项。2019年加入天津市农业技术帮扶专家组,为困难村提供技术咨询和帮扶。2020年,作为企业科技特派员入驻服务桑田梓地农业科技有限公司,与公司共同培育新品种,并作为主要参与者申请获批‘天农大919’大白菜新品种登记证。发表相关论文8篇,主编专业技术类丛书1册。

任2016级设施农业科学与工程班、2018级设施农业科学与工程2班、2020园艺学、2023园艺学研究生班主任。利用班会、谈话等形式了解学生思想动态,帮助学生解决生活和学习中的问题。2023-2024年承担系内和学科工作,服从并执行学院安排的工作任务,配合系主任完成培养方案修订、组织安排综合实习、教研室研讨会等活动。在学科工作中,每年度进行园艺学和农艺与种业专业年度报告以及招生宣传等工作。组织开展学院学术报告,至今约40场次,拓宽了研究生学术视野,与研究生进行谈心谈话,鼓励学生积极科研,培养严谨的科学态度。

马洪峥,博士研究生,天津农学院讲师,硕士研究生导师。主要从事本科生教学和观赏草种质资源收集和育种的研究工作,主要研究对象为芒属及其近缘类群。任中国花卉协会球宿根分会专委委员。主持或参加国家自然科学基金和其他项目6项,发表论文22篇,曾获得“校级军训优秀带训教师”“优秀本科毕业论文指导教师”“校级优秀班主任”等各种奖励。

在教学工作中,她踏实肯干,以立德树人为根本任务,在新农科教育的沃野上默默深耕。作为青年教师,她积极参加学校和教委举办的各项培训,认真提升自身教学能力,在一线教学实践中总结经验,通过日常实践培育新时代农业人才。通过实践活动、课题研究等方式,培养学生解决实际问题的能力,同时注重创新思维和团队协作。通过主持研究生教研项目,将学术前沿动态融入课堂,印证了教研相长的教学规律。这种学术沉淀能显著提升课程高阶性。主持校级一流课程建设项目1项,主持和参加教改项目2项,发表教改论文6篇,指导大学生创新创业项目4项,获校级优秀本科毕业论文指导教师2次,带领学生获得第五届全国大学生生命科学创新创业大赛优秀成果奖。

在科研工作中,主持并完成国家级科研项目1项,参加并完成国家级科研项目1项,参加省部级科研项目1项,主持和参加校级科研项目2项,发表科研论文16篇,获国家发明专利1项。

她参与建设的天津市地被植物种质资源库以天津农学院为依托,2024年向天津市规划和自然资源局,申请建立省级草本地被植物种质资源库,经专家审查,同年11月获批。她致力于收集和保存三北工程急需的耐盐碱、干旱和寒冷的优异草本植物基因资源,在保持水土、涵养水源、护堤固坡等生态功能上表现卓越,引种5个观赏草良种已通过天津市规划和自然资源局初审认定,为天津筑牢环首都“生态护城河”提供多场景适用、全链条支撑的地被植物做出贡献。(党委教师工作部供稿;编辑:张倩;审校:田健 赵斌)